釣手土器の話 31 - ここで双面の件

第14回で、「裏が双面の釣手土器」(図1)にちょっとだけ触れた。今回は、もう少し突っ込んで考えてみたい。と言っても、のっけから残念なお知らせでアレだが、特に目覚ましい仮説はいまのところない。第25回や27回と同じく、「こうかもしれないし、違うかもしれない」などと言いながら、なんとなく終わっていくと思う。

図1 左:穴場出土/中:東吹上出土/右:岡田出土*1

裏が双面の釣手土器も、表の顔は1つである。つまりこの手の土器にはたいていの場合、3つの顔があるということだ。

3つの顔をもつ神の像は、海外にもそこそこ例がある。たとえばインドのシヴァ神にも、ときとして3つの顔がある(図2)。またヨーロッパのケルト民族も、3面の神の彫像をいくつか残している(図3。右はちょっとわかりにくいが、この裏にもう1つ顔がある)。

図2 シヴァ*2

図2 シヴァ*2

図3 ケルトの3面神*3

※図2は、多分6世紀。図3左は紀元前後、右は1~2世紀の作。

なお、図3左はフランス、右はアイルランドで見つかったものだ。大陸と島に分かれてはいても、ケルト語族つながりで、文化的には近いらしい*4。

が、3面の釣手土器は、インドやケルトの3面神とはちょっと違う。海外の例は、3つの顔が3つとも同じ方向から見えるか、または3つとも、均等に別の方向を向いている。釣手土器の場合、表に顔1つ、裏に顔2つと、1:2の配分になっているところが珍しい。

釣手土器に似た例としては、善行寺(石川県金沢市)に伝わる「三面鬼」(三面相)のミイラがある。やはり表裏で1:2の3面だが、これは多分江戸時代につくられたもので、釣手土器とは関係ないだろう。

江戸時代のミイラ(見世物としてつくられた)には、ちゃちなものが多い。でもこの三面鬼は、その中ではかなりできがよく、ぶっちゃけ怖い(笑)。どんと来いな方は、こちらからどうぞ。

表の顔は1つなのに、裏に回ると顔が増えるのはなぜか? ヒントになりそうなのは、表の人物像がたいていの場合、「出産する女性」を表していたらしいことだ(第4回参照)。表に出産中の女性がいて、裏に回ると2人になっている。となると謎の2人目は、女性が産んだ子供とみるべきではないか?

釣手土器裏側の「目ばかりの顔」は、死んだ女神を表すのだろうと、第20回で書いた。裏の双面は、どっちも同じ顔なので、多分2人とも死んでいる。つまりこの2人、死んだ母子の姿なのだろう。実際、出産中に母親が死ねば、子供もたいてい死んでしまう。

釣手土器が、のちのイザナミ神話と関係があったらしいことは、第3回で書いた。『古事記』や『日本書紀』によれば、イザナミは火の神(カグツチ)を産んだため焼死したという(くわしくは第17回)。カグツチは無事に生まれたようだが、怒り狂った父親(イザナギ)に斬り殺されてるから、結局は死後の世界へ行ったはずだ。縄文時代の神話には、

「母と子の死体が、ともに父親(夫)を追いかけてくる」

というホラーな場面があったのかもしれない。

いま思いつくのはこんなところだが、この仮説にはちょっと難がある。特に気になるのは、裏の双面が左右とも、まったく同じに見えることだ。片方が「死んだ母親」なら、もう片方も多分女性――すなわち、「死んだ娘」だろう。

でも、イザナミ神話のカグツチ(火の神)は、男性だったはずだ。『日本書紀』に、カグツチは「埴山姫」(はにやまひめ)と結婚し、子供をつくったとはっきり書いてある*5。埴山姫は普通に女神なんだろうし、カグツチは男ということになる。

もちろん、釣手土器の時代はいまから4千年ほど前のことだ(『古事記』『日本書紀』の時代からみても、2700年くらい前)。長いこと語り継がれるうちに、どこかで話が変わったのかもしれない。でも変わったという証拠もないから、これは単なる想像であって、われながら説得力がない。

そんなこんなで、「3面釣手土器」の謎についてはいまのところ、あまり筋のいい仮説はない*6。何か思いついたという人がいれば、教えてもらいたい。それももったいないということなら、論文等にして発表した上で、読ませてもらえれば助かる。

*1:左:諏訪市博物館の絵はがきより。/中:『東吹上遺跡』群馬県立博物館 1973年より。/右:http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/206871

*2:http://www.bhavyaholidays.com/blogs/wp-content/uploads/2014/02/shiva-trimurti-elephanta-caves.jpg

*3:左:https://rokus01.files.wordpress.com/2011/05/triune-mercury-of-soissons.jpg/右:https://pbs.twimg.com/media/C3cizJyXUAA6HYz.jpg

*4:ただし近年、いわゆる「大陸のケルト」と「島のケルト」では、遺伝子的に遠いと言われている。ケルト語族はともかく、ケルト「民族」の存在は、ちょっと怪しくなったと言えそうだ。田中美穂「アイルランド人の起源をめぐる諸研究と『ケルト』問題」参照。

釣手土器の話 30 - 型式編年、その補足

前回、「型式編年」の話をした。ところで伊集院卿ほか『日本ピラミッド超文明』(学習研究社 1986年)では、この型式編年が、けちょんけちょんにけなされている。

日本の考古学は、土器の編年に終始しているといってもよい。土器の編年というとたいへん聞こえはいいが、バカみたいな話である。

(中略)

素人の素朴な疑問として、土器の形式が30年単位に細分できるかどうか多分に疑問である。またもしも、それが正しいとしても、2年で車を買いかえる人もいれば、10年も同じ車に乗っている人もいる。ましてや、古代のことであるから、今よりももっと大事に使ったにちがいない。同じ形式の土器が出土したからといって、同じ年代の遺跡であると断言することはおよそ不可能であり、実際には弥生時代になっても、縄文土器を使っていた人々もいたにちがいない。

(82・84ページ)

タイトルでおわかりの通り、この『日本ピラミッド超文明』はトンデモ本である。「素人の素朴な疑問」でもって、「アカデミズムの迷妄」を斬るのは、トンデモ本の1つの醍醐味(?)だ。これがなければ、トンデモ本ではないと言ってもいい。

たいていはただの難癖だが*1、上の一文は、その中ではいい線いっている方だ。実際、古いデザインがずっと残ったり、復活したりという現象は案外、少なくない。たとえばの話、彫刻について考えてみよう。

図1の左と右とでは、右の方が新しそうだなと、誰でも見当はつくだろう。実際、左は紀元前2000年代の「キュクラデスの女性像」、右は紀元前100年ごろの「アルテミス像」だ。同じギリシアの遺物であり、どっちも古いけど、左の古さはケタが違う。

図2*3

図2*3

でもたとえば、図2の彫刻はどうだろう? 図1左によく似ており、同じころの遺物に見えなくもない。でも実際は、これは有名なモディリアーニの作品であり、20世紀の現代彫刻だ。ではなぜ、キュクラデスの古代彫刻に似てるのか? 実はモディリアーニは、キュクラデス美術が大好きで、そのスタイルを真似た作品をいくつもつくっているのである。

このように、デザインは必ず同じ方向に変わり続けるわけではない。ルネサンスと言うか、「原点回帰」の動きはいつでも起こりうる。その意味で、デザイン「だけ」を頼りに時代を決めるのは、たしかに危なっかしいところがある。型式編年を行う人は、常にこの「ルネサンス」の可能性を頭に入れておくべきだろう。

ただここで、1つ気をつけねばならないことがある。モディリアーニがキュクラデス美術を模倣できたのは、あたりまえだが、発掘された遺物を見たからだ。縄文人も同じように、(自分の時代より)古いタイプの土器を見れたのだろうか?

考古学者がほかの遺物より、土器の型式編年に熱心なのは、実はそれなりに理由がある。その一つは、「土器は壊れやすい」ということだ。特に縄文土器は素焼きだから、陶器よりずっと壊れやすい。

ガラスの破片ほどではないが、土器のかけらもやはり危ないから、とっておくことは難しい。壊れた土器はたいていは、そのまま捨てられたことだろう。実際、縄文遺跡のゴミ捨て場からは、土器の破片が大量に出てくることが多い。

つまり縄文時代の土器製作者が、古いデザインの土器を参考にしたいと思っても、見られない場合が多かっただろうということだ。もちろん実際に見られなければ、ルネサンスなど起こりようがない。

「ある時代の縄文土器に、何世代も前のデザインが復活する」

という現象が起こる可能性は、ゼロではないけど、かなり低い。やはり型式編年は、土器(それが出た遺跡)の時代を考える上で、充分参考になると思う。

最後に、

「同じ形式の土器が出土したからといって、同じ年代の遺跡であると断言することはおよそ不可能であり……」

のあたりにちょっと触れておこう。あたりまえだが、研究者であれ誰であれ、「断言する」必要なんてあるわけない。「その可能性が高い」と言えればそれで十分だ。

トンデモ本では、これに似たレトリックがよく使われる。可能性が90%以上あるようなことでも、「100%じゃないだろ」「断定できないじゃないか」とけちをつけ、5%もなさそうな自分の仮説を押し通そうとする。でももちろん、100%じゃないのは同じでも、90%の仮説と5%のそれとでは、天と地ほども差があるのである(70%と20%、とかでも同じ)。

学問的な場面に限らず、日常生活でも、「100%じゃないなら、みな同じ」的なことを言い出す人は、あまり相手にしない方がいい。それがほんとなら、たとえば理科の教科書にも、天動説と地動説を「両論併記」しないといけなくなる。

*1:素人のひらめきが、専門家の固定観念をくつがえした例はいくつかある。が、素人がしょうもない勘違いをして、専門家にさとされた例の方が、はるかに多いということも、同時に押さえておくべきだろう。

*2:左:http://www.thewestologist.com/arts/ancient-influence-on-modern-art/右:https://i.pinimg.com/736x/c0/8b/b3/c08bb33b2c02bdd02b90b1c9fa838b94--dea-artemide-artemis.jpg

*3:https://10172-presscdn-0-75-pagely.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/06/2010_0616_Modigliani_lead.jpg

釣手土器の話 29 - 「型式編年」の話もしておこう

いまさらだが、「釣手土器の話」のそもそもの趣旨は、昔書いた論文「吊手土器の象徴性(上)(下)」(「はじめに」からダウンロードできる)を解説してみよう、というところにある。なるべくわかりやすくと言うか、ゆる目の内容にしたいので、説明がややこしくなりそうな話題は避けてきた。避けた話題の一つが、「型式編年」だ。ややこしいとは言うものの、結構大事なところなので、ここで少しだけ触れておこう。

型式編年とは、考古学で昔から使われてきたやり方だ。たとえば、タイプの違う2つの土器があったとする。そんなとき、「どっちが古くて、どっちが新しいか?」を決める目安の一つが、型式編年だ。簡単に言えば、

「古いデザインの使われてる方が、多分より古い時代につくられたんだろう」

と推測するわけだ。

図1 左:山下出土/右:道尻手出土*1

例として、新潟県に多い「馬高式」と呼ばれる縄文土器(図1)をとり上げてみよう。これはもともとは、図1左のように、割ともっさりした土器だったらしい。でもだんだん、全体が縦に長くなり、胴体の「くびれ」がはっきりして、シュッとした感じの土器(図1右。通称「火焔土器」*2)になっていった。

このように、デザインというのはある一定の方向に走りだすと、当面同じベクトルで変化してゆくことが多い。この方向性を押さえとけば、初めて見た土器でもそのデザインから、「こっちの方が古そうだ」などと、判断できるようになるのである。

図2 拳銃*3

図2 拳銃*3

たとえばの話、図2の2挺の拳銃を見くらべてみていただきたい。銃とか全然くわしくない人でも、下の方が古いよね、くらいは嫌でもわかるだろう。デザインで新旧を判別することは、ふだんから誰もがやっている。考古学の型式編年は、これを細かくしたものだと思えばいい。

「そんなもん、いまならもっと科学的な方法で時代がわかるんじゃないの?」

と思われるかもしれないが、そうもいかないことが多い。科学的な時代のものさしとして、一番よく使われるのは、「放射性炭素(C14)年代測定法」だ。でもこれは、さほど厳密な数値が出るわけではない。だいたい200年くらいを切りとって、「多分この中の、どこかの時点には入るだろう」と言えるだけだ。当然、数十年くらいしか時代が変わらなさそうな遺物同士ではさっぱり使えない。こういう場合は、やはり型式編年くらいしか、使えそうな目安がないのである。

さてこの「釣手土器の話」では、

「抽象的なデザインでも、そのルーツに当たる(より具体的な)デザインと比較すれば、意味がわかってくる場合がある」

というやり方をよく使った(第1回参照)。このとき、ブログには書かなかったけど、土器の新旧を測る目安として、型式編年もちゃんと参考にはしていたのだ。

たとえば、穴場釣手土器のデザインのルーツは、御所前顔面把手付土器にあると、このブログでは推定した(第13回)。で、その御所前土器のデザインは、曽利人体装飾付土器の流れをくんでるのだろうとみたわけだ(第9回)。つまり少なくともデザイン上は、曽利土器→御所前土器→穴場釣手土器という並びになってもらわないと都合がよろしくない(図3)。

図3 左:曽利出土/中:御所前出土/右:穴場出土*4

で、それぞれの土器の型式はどうか? 報告書などを見る限り、曽利土器は「藤内I式」、御所前土器は「井戸尻I式」*5、穴場釣手は「井戸尻III式」に分類されている*6。

このころの型式編年と言えば、長野や山梨なら、その並びはだいたい、以下のようなものだ。

藤内I式→同II式→井戸尻I(II)式→同III式→曽利I~V式*7

つまり、やっぱり曽利土器のデザイン(藤内I式)が古く、穴場釣手(井戸尻III式)は新しいわけで、図3の並び順ときれいに合っている。

これは一例だが、同じことはいままでとり上げてきた、ほとんどの土器について言える(中にはどこに分類するか、意見が分かれる土器もあるが)。このブログも実は、似たような模様を思いつきで並べて、適当なことを言っていたわけではないのである。逆に言えば、「土器の型式編年」という昔ながらのやり方は、結構当てになるものなのだ。

*1:左:http://bunarinn.lolipop.jp/bunarinn.lolipop/11gatukara/sinanogawa/sinano/toukamati/jiyoumonnnobi/3/seiritu.html/右:http://www.kyuhaku.jp/exhibition/images/topic/98/p01-l.jpg

*2:火焔土器という名前は、単に見た目の印象でつけられたものだ。実際は、炎を表してるわけではないらしい。

*3:上:http://eurokulture.missouri.edu/wp-content/uploads/2014/03/790px-Walther_P99_9x19mm.jpg/下:https://www.britannica.com/media/full/210317/147489

*4:左:『井戸尻 第6集』富士見町教育委員会 1988年より。/中:森浩一『図説日本の古代(2)木と土と石の文化』中央公論社 1989年より。/右:諏訪市博物館の絵はがきより。

*5:報告書では「井戸尻II式」だが、これは井戸尻I式と同じ。

*6:それぞれ、『曽利』長野県富士見町教育委員会 1978年 65ページ、『津金御所前遺跡』須玉町教育委員会 1987年 11ページ、『穴場ANABA(1)』諏訪市教育委員会 1983年 7・22~24・39ページ参照。

*7:「井戸尻II式」は現在は、井戸尻I式に組み込まれている。

釣手土器の話 28 - ふくらんで、はじける

第15回で、

「釣手土器の主なデザインは、顔面把手付土器の『ふくらんだところ』を窓にすることで生まれたものらしい」

的なことを書いた。「ふくらんだところ」とは、顔面把手の顔(表)の部分や、「目ばかりの顔」(裏)の目の部分だ(図1~3)。

図1 顔面把手付釣手土器の場合

図2 普通の釣手土器の場合

図3 釣手土器背面の場合

でもこれ、顔面把手(付土器)と釣手土器の間でだけ成り立つ法則でもないらしい。釣手土器の裏側に見られるヘビのデザインにも、同じ法則があるようにみえる。

釣手土器にはその裏に、ツチノコっぽいヘビたちがくっついていることが多い。このヘビたち、だんだん胴体の丸さが強調され、頭が省略されていったらしい(図4。第19回)。

図4 ヘビたちの変化 - 1

それはいいとして、中道例と曽利例・御殿場例を比較すると、ほかにも変化があることがわかる(図5)。中道例のヘビたちの、丸くふくらみきった胴体が消え、真ん中の帯だけになっているのである。

図5 左:中道出土/中:曽利出土/右:御殿場出土*1

これは、図1~3で見た変化と同じではないか? 中道例の、ふくらんだ胴体を壊して吹き抜けにすれば、曽利例・御殿場例によく似たデザインになりそうだ(図6)。

図6 ヘビたちの変化 - 2

どうもこのころの縄文人たちは、

「ふくらんだ部分の丸さをだんだん強調し、それがきわまると、その部分を打ち抜いたかのように、窓や吹き抜けにする」

というデザイン上の癖をもっていたらしい。たとえば図6なら、ヘビの胴体がだんだんふくらんで、最後にはじけたようにみえる。

縄文デザインのこうした傾向は、釣手土器だけに見られるものなのか、それともほかに例があるのか? 調べる価値はあると思うが、できればこの先は専門家の方に、丸投げおまかせしたい気持ちでいっぱいだ。

釣手土器の話 27 - むしろノヅチの話(下)

前回に続き、ツチノコ(ノヅチ)の正体について、思いつく限り仮説を立てようという話である。まずとり上げるのは、「②ヤマカガシの突然変異」説だ。この説を語るには、17年前の事件から始める必要がある。

2000年5月21日、岡山県吉井町(現・赤磐市)で、太短い奇妙なヘビが目撃された。数日後に死体が発見され、いったん土に埋められたものの、「ツチノコだったんじゃないか」という話になって、掘り出された。死体はかなり損傷していたが、たしかにツチノコっぽい形ではあった。

でも川崎医療福祉大学で鑑定してみると、これはヤマカガシの死体だった。ヤマカガシは、マムシやハブより強い毒をもつおっかないヘビだ。

これだけなら、

「ヤマカガシが奇形か病気かで、たまたまツチノコっぽい形になっていたんだろう」

ということで済む。でもヤマカガシとツチノコの関係を示す事例は、ほかにもある。

中国・四国地方では、「トウビョウ」というヘビの妖怪の存在が語り継がれてきた。柳田国男によればこの妖怪、

「形はカツオ節と同じで、長さが短く、中ほどが非常に太い」*1

と言うから、ツチノコそっくりだ。

でも、トウビョウについては一方で、「首に黄色の輪がある」という言い伝えもあって*2、これはヤマカガシによく似ている。ヤマカガシも、

「頸部背面には黄色の帯があり、幼体でより鮮やかで、成長するにつれてくすんでくる」*3

という。黄色い輪があるトウビョウは、ヤマカガシとみて間違いないだろう。

※ここでヤマカガシの写真を貼りたいところだが、ヘビ嫌いな人は多いし、やめておく。平気な人はリンク先へどうぞ。

つまりトウビョウは、ツチノコのようでもあり、同時にヤマカガシとしか思えない特徴ももっているのである。岡山の事件と合わせて考えると、ヤマカガシにはもしかして、

「突然変異で、ツチノコっぽい形になりやすい」

という特性があるのではないか? ツチノコ(ノヅチ)は、ヤマカガシの突然変異がベースになって、生まれた妖怪かもしれない。ノヅチが(多分)縄文時代から、姿を変えていないことも、これで一応説明がつく。

ここで終わってもいいのだが、もう1つ仮説を立てておこう。「③ツチノコ=元型的イメージ」説である。

元型的イメージは、ユング心理学で使われる言葉だ。カール=グスタフ=ユングは、現代人の夢や幻覚に、古い神話によく似たイメージがちょいちょい現れることに気づいた。で、

「人間の精神の中には、全人類が共有する領域(「集合的無意識」)があるのではないか」

という仮説を立て、その集合的無意識に、イメージの源(「元型」)が貯蔵されてるとみたのである。元型的イメージとは元型が、夢や幻覚として現れたものだ*4。要するに、頭で想像したものではなく、「本能と言うか、DNAに刻まれたイメージ」のことだと思えばいい。

ツチノコも、この元型的イメージの一つではないか? 人類(特に、日本人の一部?)には、「太短いヘビ的なもの」という元型が共有されており、たまにその幻覚を見ることもあるんじゃないのという見方だ。

もちろん、集合的無意識も元型も、手にとって見せられるもんじゃないから、証明しようのない話である。下手したら、

「よくわからないものの正体を説明するために、さらによくわからないものをもち出す」

というよくあるパターン*5になりかねない。

でも私的には3つの仮説の中で、これが一番アリなんじゃないかと思っている。というのは昔、その裏づけになりそうな夢を見たことがあるからだ。

小学校の高学年か、中学生のころだ。夢の中で、山中の斜面を歩いていた。たしか右手が登り坂、左が下り坂で、斜面を横切ってゆくのである。で、右の斜面の上から次々と、丸太みたいにヘビが転がってくる。2メートルくらいはあるヘビで、胴体が太い(そのせいで転がりやすいのだろう)。これが途中でバウンドし、頭にぶつかるくらいの高さで飛んでくるのである。頭を下げてやり過ごしたり、ときどきぶつかったりしながら、歩き続けるという夢だった。

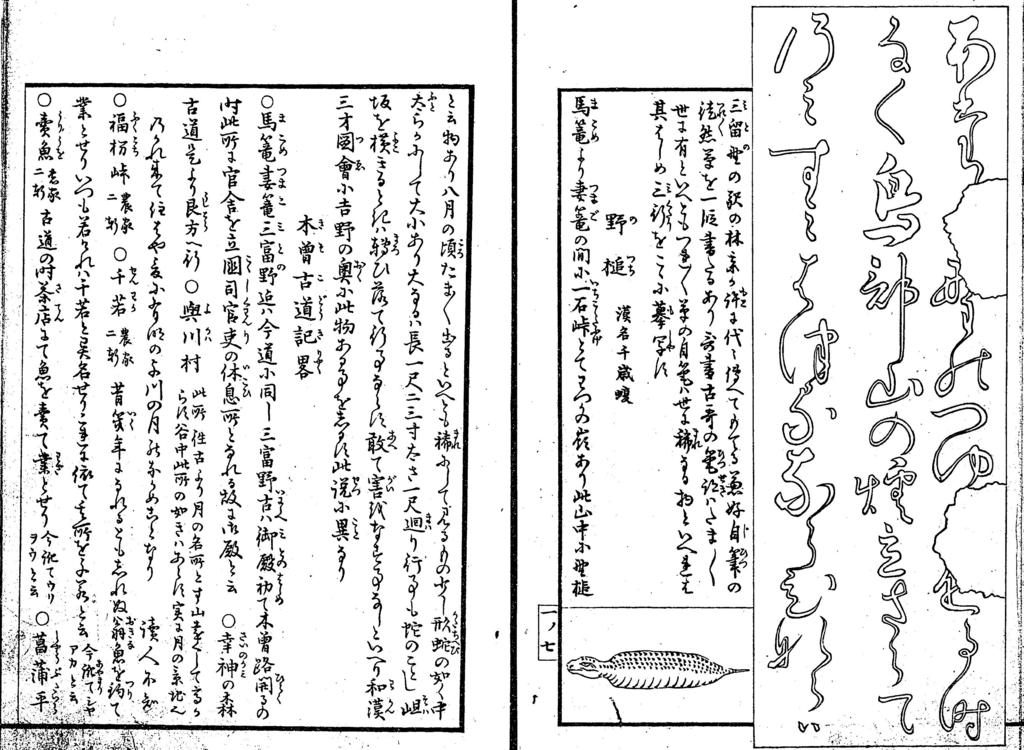

胴体が太いところはツチノコっぽいが、2メートルもあるヘビだから、そのときはツチノコと結びつけて考えなかった。江戸時代の『信濃奇勝録』に、

「ノヅチ(ツチノコ)は斜面を横切ろうとすると、転がってしまって進めない」*6

と書いてあることを知ったのは、かなり後の話である。

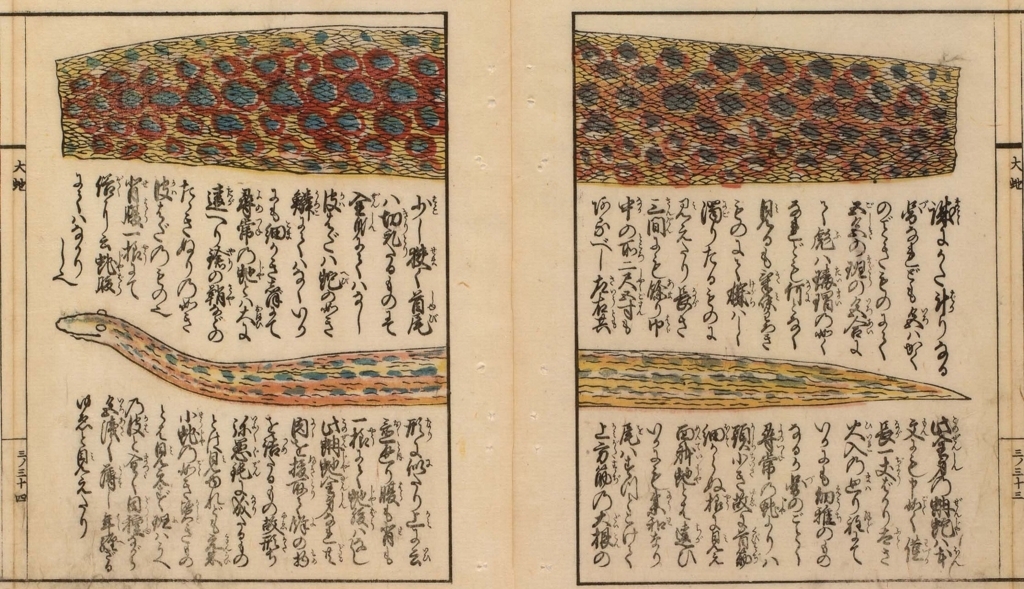

図2 蚺蛇*8

※『想山著聞奇集』(1850年)の「蚺蛇(ぜんじゃ)」。夢に出てきたヘビは、これに近い。ちなみにこの本によれば、ノヅチも蚺蛇の仲間である*9。

「ツチノコは横に転がる」という話を全然知らないのに、なぜ夢の中に、「横に転がる胴の太いヘビ」が出てきたのか? これはやはり、本能に刻まれたイメージ(元型的イメージ)の中に、そういうものがあるからじゃないかと思うのだ。

もちろん夢の話だから、実際そんな夢を見たという証明はできない。夢を見る前に、「横に転がるヘビ」の話をたまたま聞いていて、その記憶が再現されただけ――という可能性もなくはないだろう。

でも見たことは事実だし、『信濃奇勝録』くらいにしか載ってない話を、事前に知りえた確率は低い。というわけで、せめてこの場では*10、「ツチノコ=『横に転がるヘビ』=元型的イメージ」説を、やんわり推しておきたいと思う。

*1:原文は、「其形は鰹魚節と同じく、長短くして中程が甚だ太い。」

*2:以上、伊藤龍平『ツチノコの民俗学』青弓社 2008年 91~96ページ。

*4:たとえば、C・G・ユング『空飛ぶ円盤』筑摩書房 1993年 219ページ参照。

*5:謎の古代遺跡について、「宇宙人の仕業」で片づけたりする例のアレだ。

*6:原文は、「岨(そば)坂を横きるときは、転(まろ)ひ落て行事ならす。」伊藤龍平『ツチノコの民俗学』青弓社 2008年 13ページ参照。

*7:井出道貞『信濃奇勝録』巻1 1834年より。ここで閲覧できる。写真は「巻之1」、14コマ目。

*8:三好想山『想山著聞奇集』巻3 1850年より。ここから全文、ダウンロードできる。写真は「巻3後半」、11ページ。

*9:伊藤龍平『ツチノコの民俗学』青弓社 2008年 29~30ページ。

*10:実際、ブログか呑み屋くらいでしか、主張できない説ではある。

釣手土器の話 26 - むしろノヅチの話(上)

図1 札沢出土*1

図2 ノヅチ - 上:『信濃奇勝録』/下:『野山草木通志』*2

釣手土器――特に札沢遺跡のそれに乗ってる太短いヘビたち(図1)は、「ノヅチ」(ツチノコ)のプロトタイプじゃないのかなぁと、第21回で書いた。ちなみにノヅチとは、図2のようなヘビの妖怪だ。

でもこの場合、ノヅチは4000年以上前から、ほぼ同じ姿でイメージされてたということになる。妖怪とは、普通そういうものではない。たとえば河童なども、現在の姿が定着したのは、江戸時代後期と言われている*3。それ以前には地方により、さまざまな姿があったらしい。

ノヅチの外見はなぜ、妖怪の中でも珍しく安定してるのか? というわけで今回は、ノヅチ(ツチノコ)の正体について考えてみよう。結論を出すと言うよりは、いくつか可能性を検討するという形になると思う。

ツチノコの正体と言えば、このところ「アオジタトカゲの見間違い」説が、一部で信じられているようだ。アオジタトカゲ(図3)はインドネシアなどの生き物で、見た目はたしかに似ているが、ツチノコとは関係ないだろう。そもそも図2のイラストが描かれたのは、江戸時代後期(19世紀)だ。そんな時代にインドネシアから、わざわざ苦労してトカゲを輸入するバカはいない。

しかも図2の上段が載ってるのは、『信濃奇勝録』という本である。万に一つ、数匹のアオジタトカゲが国内に入っていたとして、内陸の長野県(信濃国)までその噂が広まったりはしないだろう。江戸時代に出た本の中に、ちゃんと脚のあるアオジタトカゲの絵が1枚もないのに、「ヘビと見間違えた」ものだけが残るというのも奇妙である。

トカゲ説よりなんぼかありそうなものとして、まずは「①イノシシとヘビの融合生物(キメラ)」説が挙げられる。

縄文人たちは、「全体的にはヘビで、鼻先はイノシシ」という神か妖怪(図4。通称「イノヘビ」)を妄想(?)してたらしいと、第24回で書いた。イノシシとヘビを合体させるなら、

「鼻先だけじゃなく、胴体も少しイノシシに似せて、もっと丸っこくしてみるか」

と、考える人もいそうである。ツチノコ(ノヅチ)とは、このアイディアから生まれた妖怪ではないか? と、いう見方だ。

図4 イノヘビ*5

図4 イノヘビ*5

結構いけそうな説ではあるが、ちょっと疑問がないでもない。この考え方だとノヅチとは、縄文土器を造る人々の造形上の工夫から生まれた妖怪ということになる。この手の妖怪は、実際にノヅチ(そのフィギュア的なもの)を造らなくなれば、たちまち忘れ去られてしまうのではないか?

ノヅチっぽいヘビは、関東・中部地方の縄文土器に、一時的に現れただけだ。その後は江戸時代にいたるまで、4000年間一度も描かれず、彫刻などにされた節もない。「イノシシとヘビを融合させて、縄文人が、新たな妖怪を開発した」ということが実際あったとしても、そのデザインを4000年、口だけで語り継ぐのは普通に無理だろう*6。「ツチノコ=イノシシとヘビの融合生物」説は面白いが、あるかないかで言えば、ないと思う。

ほかに可能性がありそうなのは、「②ヤマカガシの突然変異」説などだが、それらについては今度書こう。

*1:『長野県立歴史館研究紀要』5号 1999年より。

*2:上:http://dl.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F765064&contentNo=14&outputScale=1/下:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%84%E3%83%81%E3%83%8E%E3%82%B3#/media/File:Suizan_Nozuchi.jpg

*3:小澤葉菜「「河童」のイメージの変遷について」(『常民文化』34号 2011年)。ここから全文、ダウンロードできる。

*4:https://www.sauria.info/pb/lizards/img/DSC09646_2s.jpg

*6:あくまでも、「デザイン」を語り継ぐのが無理という話。「物語」とかならアリだろう。

釣手土器の話 25 - 顔面把手とイノシシの鼻

釣手土器の世界では、ヘビは「死」、イノシシは「生」の象徴だったんじゃないかと、前回で書いた。釣手土器の表(窓が1つしかない方)は「生」の世界だから、主にイノシシが現れる。一方裏は「死」の世界だから、ヘビが強調されておるのだろう、という解釈だ。

今回は、顔面把手についてもある程度、同じことが言えそうだという話である。

図1 富士見台出土*1

図2 比々多神社蔵*2

顔面把手の裏側にも、釣手土器ほどではないが、ちょいちょいヘビが顔を出している。たとえば富士見台例(神奈川県川崎市。図1)の裏側が多分ヘビだということは、第11回で書いた。神奈川県伊勢原市、三之宮比々多神社所蔵の顔面把手(図2)の裏も、よりあからさまにヘビである。

今回特に注目したいのは、海戸遺跡(長野県岡谷市)の顔面把手付土器だ。第11回と12回でもとり上げたが、改めて写真を貼っておこう(図3)。

図3 海戸出土

図3 海戸出土

横から見るとかなりしっかりと、ヘビがうしろからはい上がっている。でもこれ、正面から見てみると(図4)、どうも様子がおかしいのだ。

図4 海戸出土

図4 海戸出土

ヘビの口があるはずの場所に、それらしいものがないように見える。よく見れば、ヘビの口を表す線が途中で切れてしまい、正面に続いていないのだ。

この時代のヘビの口は普通、こんなおかしな形ではない。同じタイプのヘビなら、たとえば多喜窪遺跡(東京都国分寺市)から出た土器(図5)のように、もっと口らしい感じになっているものだ。

図5 多喜窪出土*3

図5 多喜窪出土*3

海戸顔面把手のヘビの口だけが、なぜ途中で断ち切られたような形になっているのだろう? これはやはり、この把手でも表が「生の世界」、裏が「死の世界」とされていたからではなかろうか。「生の世界」である表側からは、ヘビが見えてはいかんということで、このデザインになったとみるのである。

そう考えると、この顔面の鼻の形(図4)もまた、どうも意味ありげに見えてくる。これはイノシシの鼻ではあるまいか? こっち側は「生の世界」だから、「生」の象徴であるイノシシをまねて、こういう鼻にしたのだろう。

こう書くと、ただのあてずっぽうみたいだが、実はそれらしい証拠もある。松山前遺跡(東京都あきる野市)の顔面把手(図6)には、頭上にイノシシ(多分)が乗っている。で、この顔面の鼻はどう見ても、頭上のイノシシとおそろいだ。

図6 松山前出土*4

図6 松山前出土*4

こうなると、顔面把手によくあるこのブタっぽい鼻は、やはりイノシシのまねだろう(ちなみに図2も同じ鼻である)。そもそも縄文人は、現代の日本人よりも、顔が「濃かった」と言われている(図7)。鼻柱も、むしろがっちりしてたはずで、図4のような鼻の人は、珍しかったにちがいない。顔面把手の鼻を意味もなく、わざわざこの形にはしないだろう。

「生」の象徴であるイノシシの鼻と、「死」の象徴であるヘビが、同じ方向から見えてしまうのはよろしくない。多分そういうコンセプトで、海戸顔面把手のヘビの鼻先は、妙な形になっているのだろう。

ここで終わりたいとこだが困るのは、このコンセプトが当てはまらない例もあることだ。たとえば神地遺跡(山梨県道志村)の顔面把手(図8)もその一つである。

図8 神地出土*6

図8 神地出土*6

やはり鼻先はイノシシだが、頭上に乗ってるのはヘビだろう。で、こっちはヘビの鼻先(口)が、普通に正面から見えている。

こっちがいくら法則性を見つけたつもりでも、世界は常に「その外側」をもっている。ということでこの件は、ややぐだぐだのうちに終わりである。

*1:拙論「吊手土器の象徴性(上)」(大和書房『東アジアの古代文化』96号 1998年)より。

*2:神奈川考古学会『考古論叢神奈河』17集 2009年より。

*3:http://uenogasuki.tokyo/wp-content/uploads/2015/10/E0047344.jpg

*4:http://image.tnm.jp/image/1024/C0015068.jpg

*5:http://static.xtreeem.com/matome/file/parts/I0000462/9b4451bd07c119eea4c87eb6201e0d52.jpg

*6:http://www.vill.doshi.lg.jp/common/images/event120/p001.pdf

図1

図1

図3

図3  図7

図7