謎の「養布神社」

谷川健一『白鳥伝説』(集英社)234ページによれば、兵庫県養父郡養父村の「大上川養布神社」に、「降り鐘」というのが祀られてる。物部川から石をとり出して、このお宝を乗せとくと、必ず雨が降るのだという。降り鐘と言ってもお寺の鐘ではなく、弥生時代(だいたい1800年以上前)の銅鐸だというからものすごい。

その話に続き、こんな記述もある。

ここでは銅鐸と物部川との関係が見てとれるが、ふしぎなことに、それが土佐にも見られる。三木文雄氏はその著『銅鐸』の中で、高知県香美郡美良布神社では、神宝の銅鐸を物部川に泳がせる雨乞いの行事が今に伝えられていると述べている。

くどいようだが銅鐸は、弥生時代のお祭の道具だ。それが現在まで神社に伝えられ、儀式に使われてたのは驚くべきことだ。江戸時代に掘り出されたものだという説もあるが、案外弥生時代から、代々受け継がれてきたのかもしれない。

でも今回はこれを手がかりに、銅鐸の謎に迫ろうという話じゃない。本当に兵庫と高知とに、それぞれ銅鐸を伝える神社があるのか、どうなのか? という話だ。

図1 美良布神社の銅鐸*1

まず、高知県香美市の「大川上美良布(びらふ)神社」に銅鐸が2つあることは、これはもう間違いないところだ。「よさこいネット」(高知の観光情報サイト)には、しっかりと写真も載っている(図1)。

が、兵庫の養父(やぶ)神社に銅鐸があるという話は、どこをどう調べても出てこない。そんなものほんとにあるのか? と、改めて『白鳥伝説』を見ると、ネタ元は柳田国男『分類習俗語彙』という本だそうだ。で、この本の298ページには、たしかに同じことが書いてあった。

フリガネ 降り鐘。兵庫県養父郡養父村(現・養父町)の大上川養布神社の神宝の別名で、銅鐸だという。雨乞いにこれを持ち出し、物部川からとり出した膳ケ石の上に置けば、必ず降るという(民間伝承三ノ一)。

少なくとも、谷川健一氏が嘘を言ってないことはわかる(あたりまえ)。でもどの本を調べても、養父神社の名前に「大上川」なんて言葉はついていない。近くに物部川という川もないようだ。これはいったいどういうことなのか?

――などと言ってる暇があったら、さらにネタ元を当たればいいのである。柳田国男の本にある「民間伝承三ノ一」がそのネタ元だろう。でか目の図書館に行ってみると、『民間伝承』という雑誌の3巻1号があった。1937年刊だから、戦前の雑誌だ。その5ページに次の一節がある。

……又養布村では旱魃の時には縣社大上川養布神社の銅鐸を持ち出し物部川から取り上げた膳ケ石の上に置く。すると必ず降雨があるとされてゐる。そしてその銅鐸のことを降鐘と呼んでゐる。

柳田も嘘は書いてないのである(あたりまえ)。でも問題は、これが兵庫県養父市じゃなく、「土佐香美郡」の話とされていることだ。これはどう考えても、高知県香美市の大川上美良布神社のことを言ってるとしか思えない。でも「養布村」の「養布神社」だと、はっきり書いてあるじゃないか。これはいったいどういうことなのか?(2度目)

ここまでで、すでに気づいた人がいるかもしれない(なるべく少ないことを祈ろう)。「美良」と縦書きすれば、「養」の字によく似ているのだ……(図2)。

図2 「美良布」と「養布」

図2 「美良布」と「養布」

つまりどうも、真相はこういうことらしい。

1. 最初の記事を書いたのは、高知の郷土史家・橋詰延壽(「えんじゅ」と読むらしい)氏で、タイトルは「香美郡聞書」。この時点では、ちゃんと「美良布村」の「美良布神社」と書いてたはずである*2。

2. でも手書き、しかも縦書きの原稿だったので、これを活字に起こした人が、「美良」を「養」に見間違えた。こうして「養布村」の「養布神社」という、ありもしない神社が爆誕した。この時点では、まだ高知県の神社である。

3. 柳田国男がこれを読んで、兵庫県の有名な「養父神社」のことだと思い込んだ。で、「兵庫県養父郡養父村(現・養父町)の大上川養布神社」と書いてしまった(養布村という地名については、単に「養父村」の間違いと思ったのだろう)。

4. 柳田の本を谷川健一氏が読んで、高知の美良布神社とは別に、養父神社にも銅鐸があると思い込んだ。

橋詰氏が悪筆だったのか、植字者がうかつだったのか? あるいは、「香美郡聞書」というタイトルをスルーした柳田国男の責任がでかいとみるべきか。なんにせよ困ったものである。

というわけで、改めて結論しておくと、兵庫の養父神社に銅鐸はない。銅鐸を伝え、物部川での雨乞いに使う珍しい神社は、高知の美良布神社だけだ。

柳田国男・谷川健一という、民俗学界のレジェンドがそろって書いていることなので、今後も真に受ける人が出てこないとも限らない。広く警鐘を鳴らしたいが、こんなとこに書いてその効果を望めるのかが不安である。

*1:https://www.attaka.or.jp/kanko/dtl.php?ID=365

*2:「大川上」については、すでに「大上川」と書き間違えていたのかもしれない。

釣手土器の話 35 (終) - 文様は読める

釣手土器について、語りたいことは語り終えたので、今回でひとまず終わりである。最初から(途中からでも)最後まで目を通してくれた人がいるのかどうかわからないが、もしいたとしたら感謝に堪えない。

ちょいちょい脱線もしたが、このシリーズ(?)の眼目は、釣手土器の文様解読だ。デザインの系譜をさかのぼることで、文様の意味を明らかにしようという手をよく使った。特に図1~3の比較例は、われながらなかなかいいと思う。

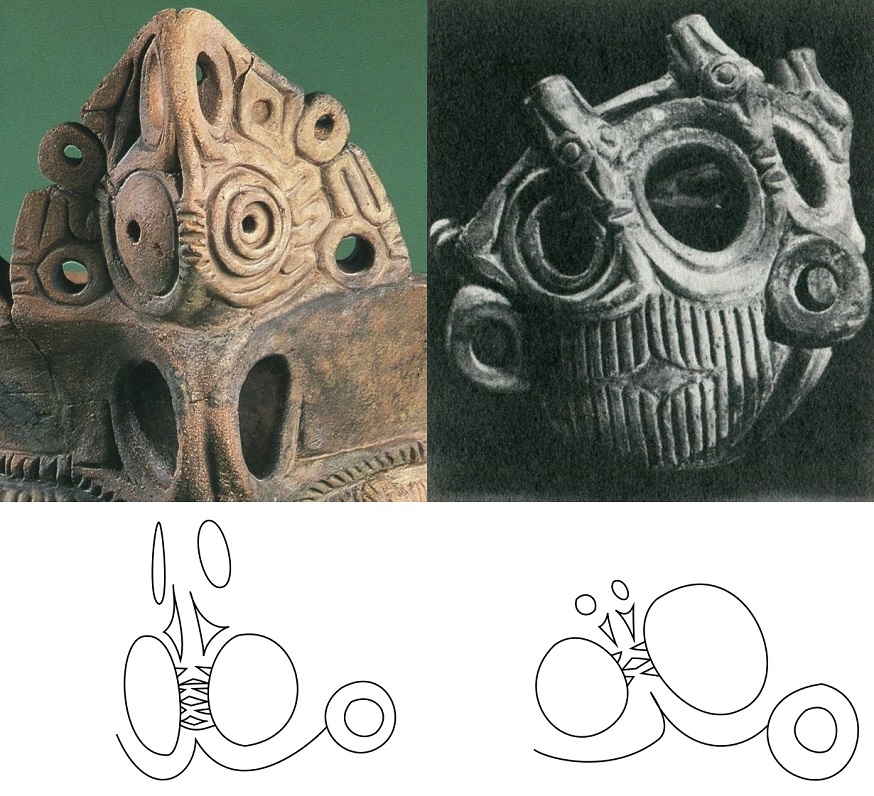

図1 左:御所前出土/右:曽利出土(第4回より)

図2 左:御所前出土/右:穴場出土(第13回より)

図3 左:井荻三丁目出土/右:札沢出土(第23回より)

見ておわかりの通り、このやり方は特に難しくない。縄文文化の研究者諸氏には、大いに活用してもらいたい。ある程度の数の研究者がこの手を使いだせば、縄文の謎の多くが解けてゆくのではないかと、あらぬ期待をしているところもある。

ここで白状しておくと、この文様解読のやり方は、さほど目新しいわけでもない。「デザインをさかのぼると、もともとの意味がわかってくる」というのは、ときと場合によっては考古学で、普通に使われてきたものだ。たとえば有名な「遮光器土偶」(図4)をとり上げてみよう。

図4 亀ヶ岡出土*1

図4 亀ヶ岡出土*1

図5 遮光器*2

図5 遮光器*2

遮光器土偶の「遮光器」とは、いわゆる雪メガネのことである。雪原の反射光で目を傷めないように、シベリアなどでは昔から、板や革製の雪メガネ(図5)が使われてきた。1891年、人類学者の坪井正五郎が、

「この土偶の異様にでかい目は、遮光器を表してるんじゃね?」

という仮説を立てたので、遮光器土偶という名になったのだ。実際、土偶の目と遮光器はぱっと見、よく似ている。

でもこの仮説、いまではほぼ否定されている*3。実はこの手の土偶の目は、古いタイプではずっと小さくて、全然遮光器に似ていない(図6)。デフォルメが進んで目ばかり強調された結果、たまたま遮光器に似たというのがほんとのとこらしい*4。

この顛末は考古学で、一つの教訓として語られる。

「いま目の前にあるデザインだけを見て、『ああでもない、こうでもない』とやったら、間違える。デザインのルーツをさかのぼり、古い型式を押さえておくことが大切だ」

――というのは、大学などで考古学の講座に入ったら、割と最初の方で学ぶことである。

「釣手土器の話」(ひいては、「吊手土器の象徴性」という論文*6)で使ってきた文様解読は、この考え方を応用したものだ。特に異端的というわけでもなく(理屈が通ってれば、別に異端でもいいのではあるが)、むしろ正統派と言ってもいいくらいだと、胸など張っておくことにしたい。

さて。ここからなかなかの余談だが、遮光器の話が出たついでに、「トラロック」という神についても触れておこう。

遮光器土偶は実際には、雪メガネをかけてはいなかった。でも世の中には本当に、メガネ(と言うか、ゴーグル)を着けた神像の例がないでもない。古代中米の雨の神・トラロックがそれだ。この神は、なぜかたいていゴーグルを身に着けた姿で表される(図7)。

図7 トラロック*7

図7 トラロック*7

一見、「仮装大会でスベって凹んでるメガネの少年」に見えなくもないが、多分トラロックの像だろう。ちなみに、マヤの古代都市・コパンの初代王である「キニチ=ヤシュ=クック=モ」という人物も、やはりゴーグルを着けている(図8)。これもどうやら、トラロックに扮しているらしい。

図8 ヤシュ=クック=モ*8

図8 ヤシュ=クック=モ*8

雪が降るわけでもなかろうに、何のためのゴーグルだったのか? なんにせよ、中米以外ではちょっと見られない独特の造形センスが楽しい。

*1:http://www.tnm.jp/uploads/r_collection/LL_64.jpg

*2:http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=566376001&objectId=543097&partId=1

*4:金子昭彦『遮光器土偶と縄文社会』同成社 2001年 4~5ページ参照。

*5:http://www.thm.pref.miyagi.jp/index.php?app=shiryo&mode=detail&list_id=181&data_id=51282

*7:http://www.mexicolore.co.uk/images-5/503_00_2.jpg

*8:http://www.ancient-origins.net/sites/default/files/Yax-Kuk-Mo.jpg

「比較民俗学会」の大会に出てきた

論文を載せてくれる(数少ない)学会――比較民俗学会の大会(11月4~5日)に参加し、発表もしてきた。

http://norinagakinenkan.com/whats/hikaku2017.html

特にとちりもせずしゃべれたのはいいが、発表の後会場が、「きょと~ん」な空気になったのはなぜだ。

発表後の昼食ではなぜか、

「『相棒』の杉下右京はなんのために、高所から紅茶を注ぐのか?」

が話題になる。ティーポットに湯を注ぐ段階なら、「茶葉をジャンピングさせるため」だろうが、カップに注ぐときにやる意味は、言われてみればよくわからない。

後で調べたら、「適温に冷ますため」説が有力視されているらしい。紅茶は沸騰したお湯で淹れるから、少し冷ました方がいいそうだ。

釣手土器の話 34 - 2つの「ホト」の釣手土器

第32回で、「3面(裏が双面)の釣手土器」(図1)と富士の噴火には、関係があるんじゃないか、的なことを書いた。火口も女性器も、古い言葉では「ホト」という。火口=性器なら、複数の火口から火を噴く富士は、女神が増殖したように見えたかもしれないという解釈だ。

図1 左:穴場出土/中:東吹上出土/右:岡田出土*1

では実際、複数のホト(性器)をもつ釣手土器はあるのかと言えば、これがまた、しっかりと発見されている。以前何度かとり上げた、北原遺跡の釣手土器(図2)だ。

図2 北原出土*2

図2 北原出土*2

第23回でもちらっと書いた通り、このデザインは、井荻三丁目遺跡や札沢遺跡の釣手土器(図3)の流れをくんでいる。つまり「3角形に円」のパターンだが、北原釣手土器の場合、このパターンが左右に2つ並んでるところに特徴がある。

図3 左:井荻三丁目出土/右:札沢出土*3

「3角形に円」(その真ん中の丸窓)が、女性器の表現だという話はすでに書いた(第23回)。普通3面釣手土器は、顔が左右に並んでいるのだが(第14回)、北原例はその性器バージョンということになる。この中にもし火をともせば、2つの「ホト」から火を噴いてるように見えるだろう。

ほんの思いつきのような仮説だが、こうなると、ちょっと捨てがたい気もしてくる。見慣れたはずの富士山に、2つ(またはそれ以上)の火口が現れたのを見て、縄文人はびっくりしただろう。で、こんな解釈をする人もいたのではないか?

「実は富士山の女神さまは、死ぬと2人(複数)になるのだよ。わしは前から知っておった(大嘘)。」

この場合、「死ぬと(子供を産むなり、なんなりして)増殖する女神」という観念が、のちのイザナミ神話に受け継がれてないのも一応、説明がつく。あくまでも、縄文中期の富士の姿から生まれたものなので、これを実際見ていない人々にとっては意味不明だ。富士の噴火を目撃した縄文人の間でだけ、地域限定(時代も限定)で流行したのだろう。

3面釣手土器の解釈としてはいまのところ、これくらいしか手持ちがない。もっといい仮説を思いつくか、人に教えてもらえるまで、「複数火口に触発された説」をひとまず採用しておきたい。

釣手土器の話 33 - ヘビと火山

図1 井荻三丁目出土*1

図1 井荻三丁目出土*1

前回、井荻三丁目遺跡の釣手土器(図1)について、「噴火する火山そのものに」見えるとした。ところでこの井荻釣手土器には、ヘビの頭が4つついている。これは多分、死の象徴としてのヘビだろうが(第20回)、火山活動(溶岩流など)をヘビとして表現した例もないではない。余談だが、ここでいくつか紹介しておこう。

ヘビと火山と言えば、まずはギリシア神話の怪物・テュポンが挙げられる*2。テュポンは首から上に、100匹のヘビの頭が生えてる蛇神だった。ゼウスに敗けた後、エトナ火山*3の下敷きにされているそうだ。エトナ山が火を噴くのはそのせいだというから、テュポンは火山の神格化(むしろ、怪物化?)でもあるのだろう。「火のついた岩を投げつつ」攻め寄せたというのも、火山弾のこととみて間違いなさそうだ。

また、イランの神話には、「アジ=ダハーカ」という3ツ首の竜(またはヘビ)が登場する。英雄・スラエータオナに敗れたダハーカは、ダマーヴァンド山に幽閉されたという*4。ダマーヴァンドは活火山であり、ダハーカも、火山を象徴する蛇神だろう。

ちなみにダハーカは歴史伝説では、「ザッハーク」という暴君として登場する。アニメ観ただけであまりくわしくはないが、田中芳樹の小説『アルスラーン戦記』でも、「デマヴァント山に封印された蛇王・ザッハーク」が、いろいろ鍵になっているらしい。

ここまでは海外の事例だが、日本にも、特に溶岩をヘビにたとえた記録がある。

まず『日本三代実録』(901年)では、871年の鳥海山*5の噴火が次のように描写されている。

2匹の大蛇があり、長さは10丈ばかり*6。ともに流れ出て海に入る。数知れぬ小蛇もこれに従った*7。

(貞観13年5月16日)

また『長門本平家物語』(巻4)にも、霧島山*8の噴火(10世紀?)について、以下のような記述がある。

周囲が1、2丈、長さ10丈あまりの大蛇が、枯れ木のような角を生やし、目を日月のように輝かせて、大変怒っている様子で現れた*9。

どちらの大蛇も、普通に溶岩のことだろう。

なお、物理学者の寺田寅彦はヤマタノヲロチについても、

「火山からふき出す溶岩流の光景を連想させる」

と唱えている*10。ヲロチがいたという鳥髪山(船通山)は火山ではないから、あまり有力とは言えないが、ちょっと捨てがたい説ではある*11。

*1:江坂輝彌ほか編『古代史発掘(3)土偶芸術と信仰』講談社 1974年より。

*2:テュポンについては、アポロドーロス『ギリシア神話』岩波書店 1953年 39~40ページと、ヒュギーヌス『ギリシャ神話集』講談社 2005年 216ページ。ヘシオドス『神統記』岩波書店 1984年 103ページも参照した。

*4:ジョン=R=ヒネルズ『ペルシア神話』青土社 1993年 83~84ページ。

*6:1丈は約3メートル。

*7:原文は、

「有両大蛇。長十許丈。相流出入於海口。小蛇随者不知其数。」

*8:鹿児島県と宮崎県にまたがる火山群。

*9:原文は、

「廻り一二丈そのたけ十餘丈ばかりある大蛇の、角はかれ木の如くおほひかゝり、眼は日月の如くかがやきて、大にいかる様にて出來給ふ。」

(『平家物語 長門本』国書刊行会 1906年 132ページ。)

釣手土器の話 32 - 火山噴火と釣手土器

多分釣手土器は、

「火を出産して死に、死後の世界の支配者になる」

というタイプの女神を表している。第3回以来、これはもう何度も書いてきた。のちのイザナミに連なる神なので、仮に「プロト=イザナミ」と呼んでおこう。

ところで釣手土器は、縄文時代中期(だいたい5千~4千年前)、中部・関東地方の遺物であり、特に長野県でよく見つかる。プロト=イザナミは長野あたりで生まれ、のちに全国区に成り上がった神なのだろうか?

これはしかしあんまり、ありそうもない。なぜかと言えば、「胎内から火を産み出す女神」の神話が日本周辺では、南太平洋の島々(メラネシアやポリネシア)に多いからだ。つまりこのタイプの神話は、どちらかと言うと南方から、日本列島へ伝わったらしい*1。このとき、西日本を完全にスルーして、長野へ入ったりはしないだろう。西日本でもプロト=イザナミは、古くから信仰されていたはずである。

でもそれにしては、この女神が土器としてヴィジュアル的に表現されたのは、長野やその周辺の地域だけだ。なぜこの時代、このあたりでだけ、人々はプロト=イザナミに、釣手土器という形を与えたのか?

これはもちろん1つには、中期縄文文化の中心地(その1つ)が、長野県だったからだろう。土器製作に優れた技術をもつからこそ、釣手土器のようなゴージャスな女神像を産み出すことができた。

さらにもう1つ、「火山の噴火」もきっかけになったんじゃないかと思っている。火を産み出す女神――イザナミを火山の神とする見方は、割と定説に近い*2。実際、「母なる大地の女神」と言えば、普通はただの平地ではなく、山としてイメージされるものだ。それが「火の神を産む」とくれば、火山を連想しないわけにもいかない。

じゃ、釣手土器の時代、関東や中部で火山が噴火したことがあったのか? という話だが、これが実際にあるのである。特に富士山は、縄文時代中期、かなり荒ぶっていたらしい。たとえば、荒牧重雄ほか『日本一の火山 富士山』(山梨県環境科学研究所 2008年)*3によればこうだ。

この時期(川谷注:5600~3500年前)、富士山では山頂火口のほか北西~南東斜面や南西斜面で、側火山が次々と誕生しました。噴火の規模は中規模が多く、溶岩や降下テフラを噴出させました。また、火砕流や火砕サージも発生し、噴出物が南東~南西斜面などに堆積しました。

(中略)

富士山は、この中期溶岩の流出によって山体を大きく成長させ、ほぼ現在の規模となりました。

(52ページ)

ちなみに降下テフラとは、

「火山噴火で空中に放出された砕屑物(さいせつぶつ)が、降り積もってできる堆積物」。

火砕サージは、

「噴火によって放出された火山灰が、空気と混ざり合って急速に流れる現象」

だそうだ*4。

8000年前からの2400年間は、割とおとなしかった富士山だが、5600年前になると、活動期に入っていたのである。5600~3500年前と言えば、縄文時代中期がまるごと含まれる。中部地方の縄文人たちは、火を噴く富士山を目撃していたにちがいない。その恐ろしい姿が釣手土器のモチーフになったのではないか?

ちなみに中部地方では浅間山も、縄文中期に噴火したらしい*5。でもこれは「加曾利E式期」だから、中期後半に入っている(関東の加曾利E式は、中部の曽利式とほぼ同時代)。釣手土器はすでにつくられ始めてるし、浅間山の噴火が釣手土器を産み出したということはなさそうだ。やはり直接のきっかけは富士の噴火だろう。

イザナミが火山の女神なら、その信仰が一番盛り上がりそうなのは、もちろん火山が噴火したときだ。縄文中期の中部地方は、この条件にうまく当てはまる*6。

プロト=イザナミを表す土器が中部や関東でつくられ続けたのも、理由のないことではないのだろう。こうなると、特に井荻三丁目遺跡の釣手土器(図1)などは、噴火する火山そのものに見えてくる。

図1 井荻三丁目出土*7

図1 井荻三丁目出土*7

この真ん中の窓は性器であるとともに(第23回参照)、噴火する火口をも表しているのかもしれない。日本の古語で、女性器のことを「ホト」という。噴火口もやはり「ホト」であり、語源も同じだと言われている*8。

最後にちょっとついでながら、「裏が双面の釣手土器」(第14回と前回参照)についても触れておこう。先ほどの『日本一の火山 富士山』によれば、縄文中期の富士は山頂の火口だけでなく、側火山からも噴火したらしい。3面釣手土器はもしかして、これと関係あるのではないか?

富士山を神(女神)と崇める人々にとって、ふだんの富士山は、当然1柱の女神だろう。でもこれが噴火を始めると、複数の火口(ホト)が現れる。縄文人にしてみれば、1人だったはずの女神が、いきなり増殖したように思えたのではなかろうか? 「女神は死ぬと、2人(複数)になる」という観念は、案外こんな現象から着想されたのかもしれない。

*1:大林太良「日本神話の比較民族学的考察」(『日本神話』有精堂出版 1970年所収)24~25ページ参照。

*2:たとえば、深沢佳那子「記紀神話における性器の描写」188ページ(2枚目)。

*4:https://gbank.gsj.jp/geowords/glossary/ka.html#top

*5:矢口裕之「関東平野北西部、前橋堆積盆地の上部更新統から完新統に関わる諸問題」25ページ(5枚目)。能登健「考古遺跡にみる上州の火山災害」(新井房夫編『火山灰考古学』古今書院 1993年所収)60~61ページも参照した。

*6:イザナミ神話と火山噴火、そして釣手土器の結びつきについては、星野之宣の漫画でもとり上げられている。『宗像教授異考録(12)』小学館 2009年、「生と死の女神」。

*7:江坂輝彌ほか編『古代史発掘(3)土偶芸術と信仰』講談社 1974年より。

*8:深沢佳那子「記紀神話における性器の描写」188ページ(2枚目)。

釣手土器の話 31 - ここで双面の件

第14回で、「裏が双面の釣手土器」(図1)にちょっとだけ触れた。今回は、もう少し突っ込んで考えてみたい。と言っても、のっけから残念なお知らせでアレだが、特に目覚ましい仮説はいまのところない。第25回や27回と同じく、「こうかもしれないし、違うかもしれない」などと言いながら、なんとなく終わっていくと思う。

図1 左:穴場出土/中:東吹上出土/右:岡田出土*1

裏が双面の釣手土器も、表の顔は1つである。つまりこの手の土器にはたいていの場合、3つの顔があるということだ。

3つの顔をもつ神の像は、海外にもそこそこ例がある。たとえばインドのシヴァ神にも、ときとして3つの顔がある(図2)。またヨーロッパのケルト民族も、3面の神の彫像をいくつか残している(図3。右はちょっとわかりにくいが、この裏にもう1つ顔がある)。

図2 シヴァ*2

図2 シヴァ*2

図3 ケルトの3面神*3

※図2は、多分6世紀。図3左は紀元前後、右は1~2世紀の作。

なお、図3左はフランス、右はアイルランドで見つかったものだ。大陸と島に分かれてはいても、ケルト語族つながりで、文化的には近いらしい*4。

が、3面の釣手土器は、インドやケルトの3面神とはちょっと違う。海外の例は、3つの顔が3つとも同じ方向から見えるか、または3つとも、均等に別の方向を向いている。釣手土器の場合、表に顔1つ、裏に顔2つと、1:2の配分になっているところが珍しい。

釣手土器に似た例としては、善行寺(石川県金沢市)に伝わる「三面鬼」(三面相)のミイラがある。やはり表裏で1:2の3面だが、これは多分江戸時代につくられたもので、釣手土器とは関係ないだろう。

江戸時代のミイラ(見世物としてつくられた)には、ちゃちなものが多い。でもこの三面鬼は、その中ではかなりできがよく、ぶっちゃけ怖い(笑)。どんと来いな方は、こちらからどうぞ。

表の顔は1つなのに、裏に回ると顔が増えるのはなぜか? ヒントになりそうなのは、表の人物像がたいていの場合、「出産する女性」を表していたらしいことだ(第4回参照)。表に出産中の女性がいて、裏に回ると2人になっている。となると謎の2人目は、女性が産んだ子供とみるべきではないか?

釣手土器裏側の「目ばかりの顔」は、死んだ女神を表すのだろうと、第20回で書いた。裏の双面は、どっちも同じ顔なので、多分2人とも死んでいる。つまりこの2人、死んだ母子の姿なのだろう。実際、出産中に母親が死ねば、子供もたいてい死んでしまう。

釣手土器が、のちのイザナミ神話と関係があったらしいことは、第3回で書いた。『古事記』や『日本書紀』によれば、イザナミは火の神(カグツチ)を産んだため焼死したという(くわしくは第17回)。カグツチは無事に生まれたようだが、怒り狂った父親(イザナギ)に斬り殺されてるから、結局は死後の世界へ行ったはずだ。縄文時代の神話には、

「母と子の死体が、ともに父親(夫)を追いかけてくる」

というホラーな場面があったのかもしれない。

いま思いつくのはこんなところだが、この仮説にはちょっと難がある。特に気になるのは、裏の双面が左右とも、まったく同じに見えることだ。片方が「死んだ母親」なら、もう片方も多分女性――すなわち、「死んだ娘」だろう。

でも、イザナミ神話のカグツチ(火の神)は、男性だったはずだ。『日本書紀』に、カグツチは「埴山姫」(はにやまひめ)と結婚し、子供をつくったとはっきり書いてある*5。埴山姫は普通に女神なんだろうし、カグツチは男ということになる。

もちろん、釣手土器の時代はいまから4千年ほど前のことだ(『古事記』『日本書紀』の時代からみても、2700年くらい前)。長いこと語り継がれるうちに、どこかで話が変わったのかもしれない。でも変わったという証拠もないから、これは単なる想像であって、われながら説得力がない。

そんなこんなで、「3面釣手土器」の謎についてはいまのところ、あまり筋のいい仮説はない*6。何か思いついたという人がいれば、教えてもらいたい。それももったいないということなら、論文等にして発表した上で、読ませてもらえれば助かる。

*1:左:諏訪市博物館の絵はがきより。/中:『東吹上遺跡』群馬県立博物館 1973年より。/右:http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/206871

*2:http://www.bhavyaholidays.com/blogs/wp-content/uploads/2014/02/shiva-trimurti-elephanta-caves.jpg

*3:左:https://rokus01.files.wordpress.com/2011/05/triune-mercury-of-soissons.jpg/右:https://pbs.twimg.com/media/C3cizJyXUAA6HYz.jpg

*4:ただし近年、いわゆる「大陸のケルト」と「島のケルト」では、遺伝子的に遠いと言われている。ケルト語族はともかく、ケルト「民族」の存在は、ちょっと怪しくなったと言えそうだ。田中美穂「アイルランド人の起源をめぐる諸研究と『ケルト』問題」参照。

図6 二月田

図6 二月田